育休の手続き書類一覧慣れない書式と用語に戸惑います

- ■Sponsored Link

育休の手続き書類一覧子どもが生まれる前に見ておこう

育児休業を取得する人に対し、国は様々な支援制度を設けてくれましたが、そこはお役所。

申請してきた人だけが恩恵に預かれるわけで、そのためには申請書類を作って関係するお役所に提出しなければなりません。

育休は基本的に会社員に対する支援制度ですので、大体の手続きは会社がやってくれますが、申請書類自体は自分で作成することが必要です。

(以下は私が育休を取得した当時(平成23年度)の様式ですので、現在は異なる場合があります。)

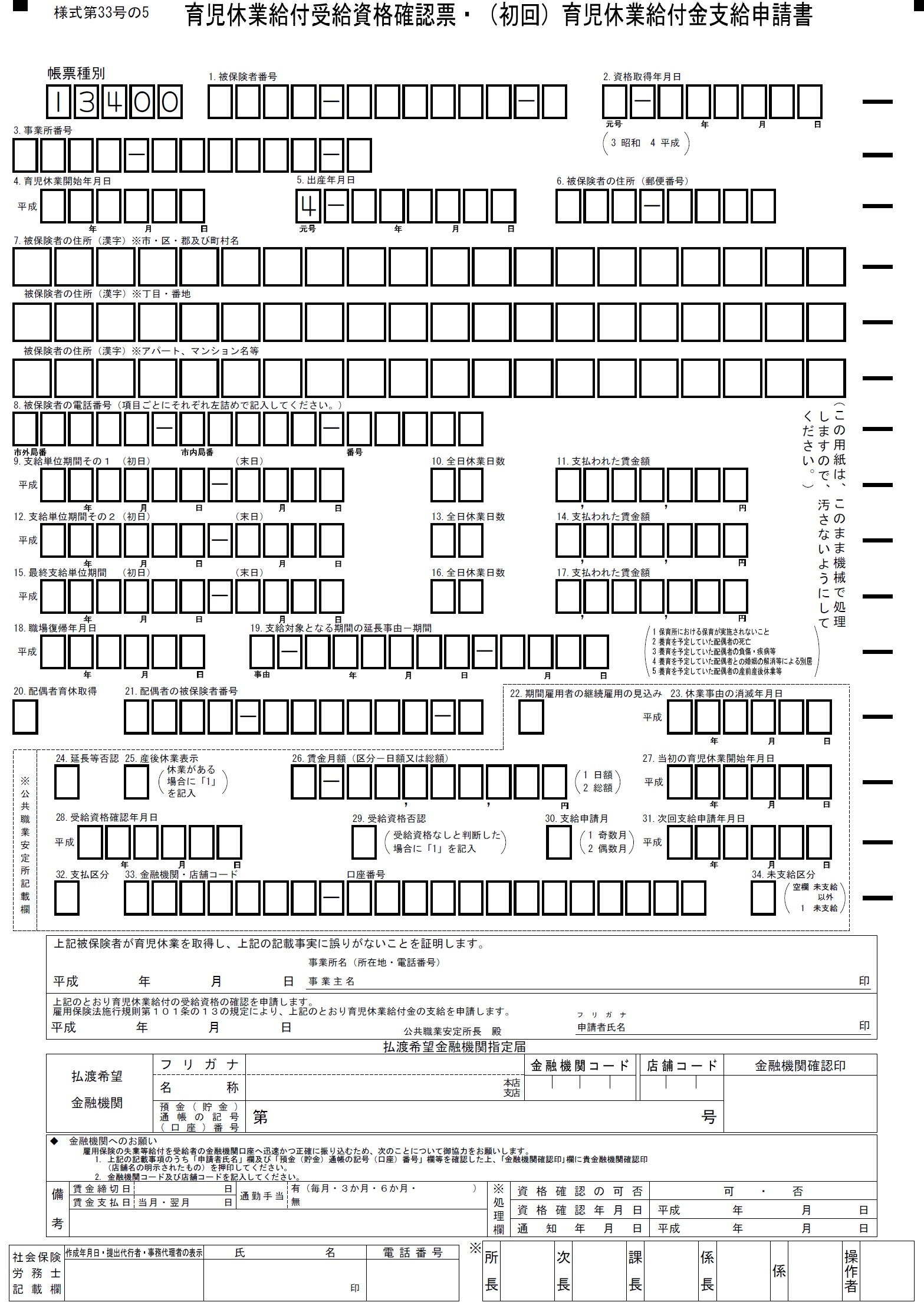

育児休業給付金支給申請書育休を取るともらえるお金

大事な大事な給付金の申請書です。

私の会社の場合は、自分で記載する必要があったのは、申請書の下段の「申請者氏名」欄と、給付金の振込先銀行口座欄だけでしたので、これはそれほど大変ではありませんでした。

ただし、預金通帳の表紙や母子手帳のコピーも必要でした。

←クリックで拡大

■Sponsored Link

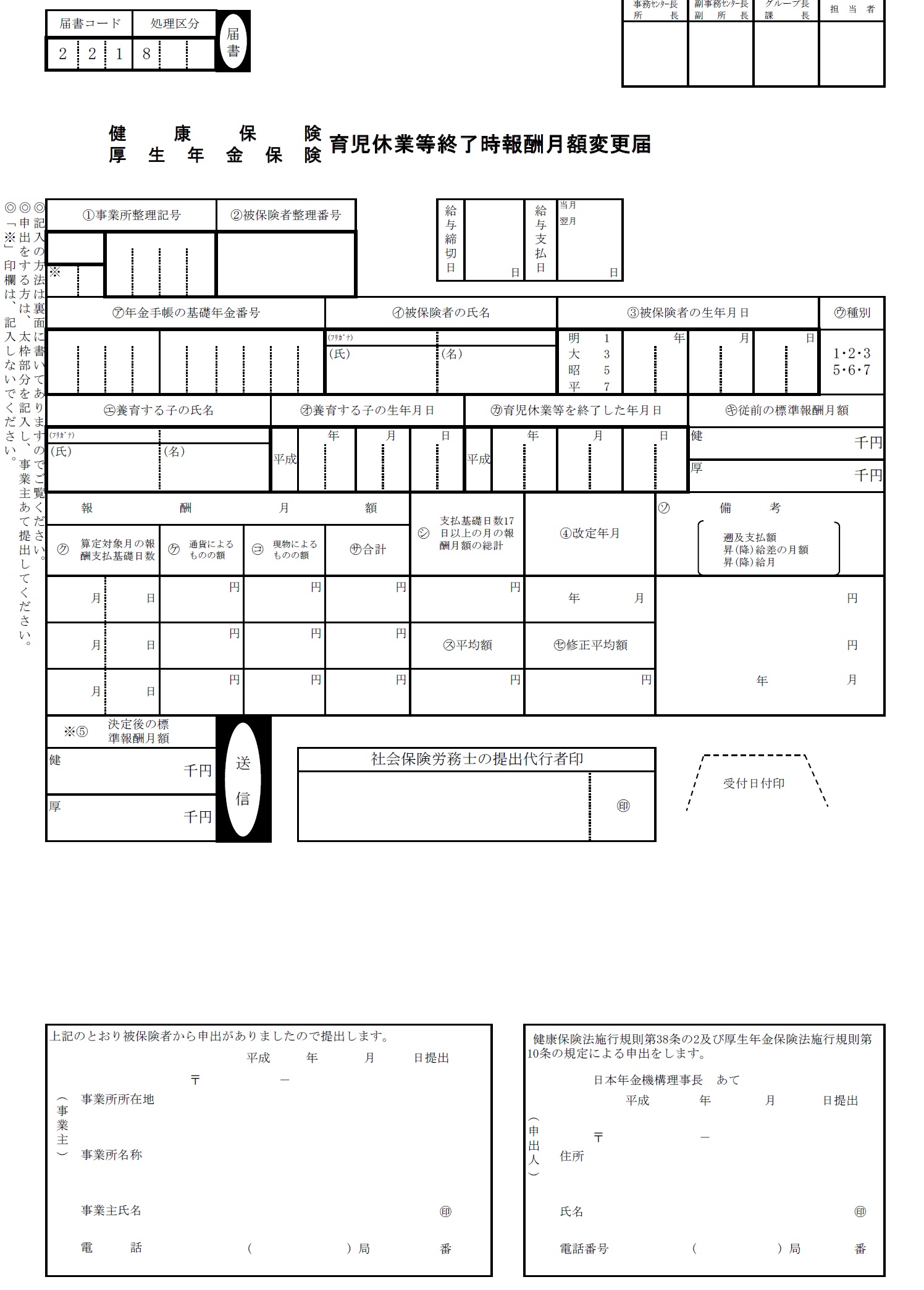

育児休業等終了時報酬月額変更届育休終了後に社会保険料を下げられる

育休終了後に月収が下がった場合、社会保険料を下げてくれるように申請するための届出です。

こちらは普段意識しない、被保険者整理番号や基礎年金番号を記載する欄があったので、総務の担当者の方に聞きながら記載しました。

なんていうか、お役所の書類って妙に緊張させられるので、ちょっとドキドキしながら書きました(笑)

←クリックで拡大

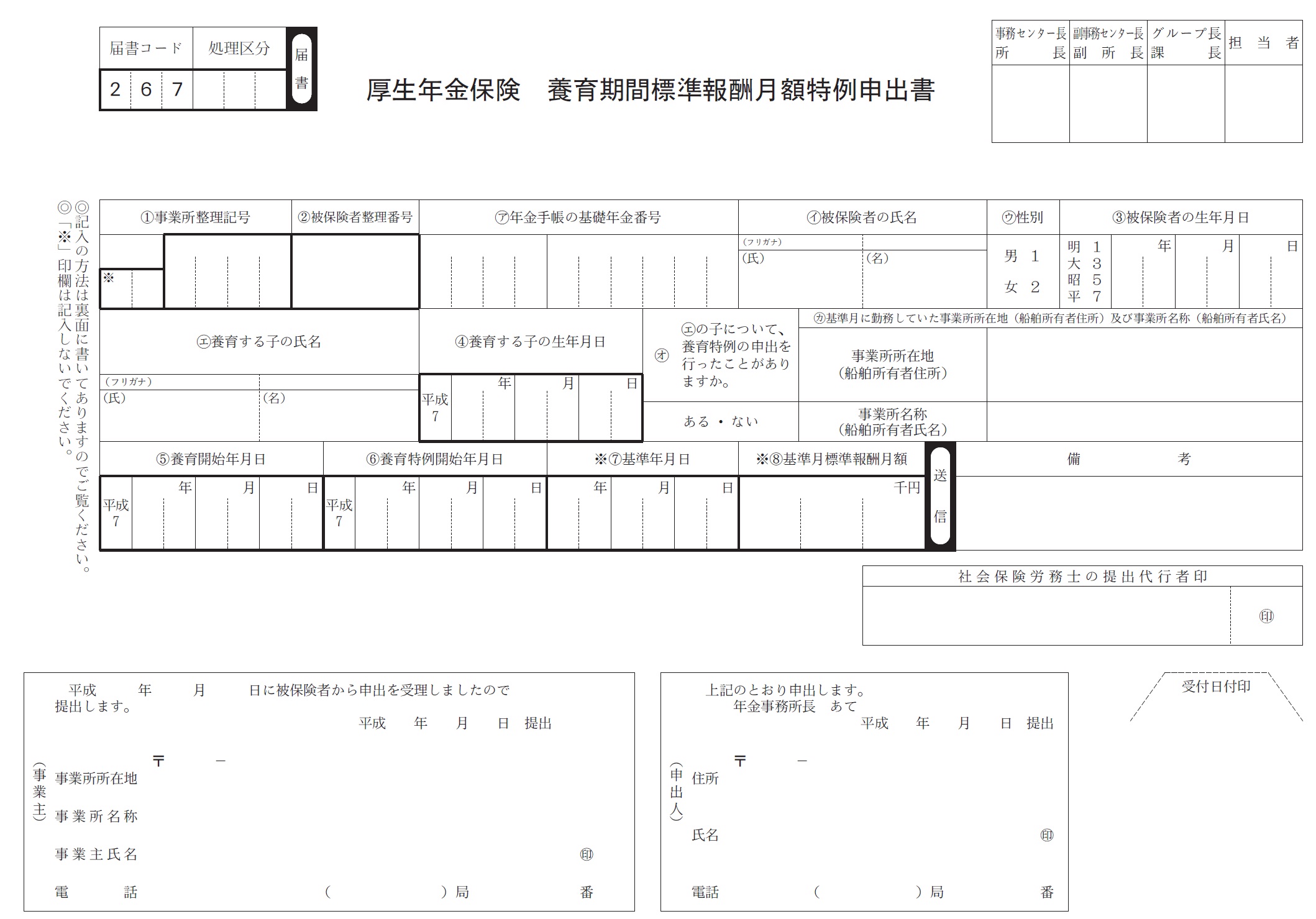

厚生年金 養育期間標準報酬月額特例申出書育児優先でも将来の年金を維持

いわゆる3歳未満の養育特例を申請するための届出です。

←クリックで拡大

こちらも、被保険者整理番号や基礎年金番号の記載欄に加えて、「養育開始年月日」や「養育特例開始年月日」・「基準年月日」といった、「???」となる用語が満載でしたので、総務の担当者の方に聞きながら記載しました。

お願いですから漢字だけで用語を書かないでください、お役所様(泣)。

また、戸籍抄本や住民票も必要でした。

なお、3歳未満の養育特例は、育児休業を取得すると適用されなくなってしまいます。

このため、第1子で育休を取った後に3歳未満の養育特例を適用しても、第2子誕生後に育休を取ると、特例の適用が終了してしまいます。

従って、第2子の育休終了後、もう一度3歳未満の養育特例を申請することが必要となります(メンドイ…)。

総務の担当者に相談すること仲良くしておこう

いかがでしょう?

記載する事項は多くないのですが、きちんと理解して記載できる人は少ないのでは?

育児で大変なときに、なかなかこれらの制度・書類を理解するのは大変です。

できるだけ会社の総務の担当者と仲良くしておき、相談しやすくしておくことをオススメしますよ。

■Sponsored Link